📔やすかのブログ

2025年の幕開けから!

こんにちは。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。

今年は無事に年明けとなり、かれこれ、新年度に突入しました。

今年は、穏やかな年明けではありましたが、お正月を越えると、やはり慌ただしい毎日に戻りました。

新年始まり12日には、新潟市の「二十歳のつどい」が実施されました。文教経済常任委員会委員として、私も出席させて頂きました。連日の雪模様は青空となり、凡そ七千人の方々がお祝いの日を迎えました。今年は、新潟市は政令指定都市となってから二十年でして、まさに市とともに二十歳となる方々です。市長はじめとする来賓の方々の言葉にも、これからの将来を切り拓くため、目標をもって頑張って欲しいとありましたように、目標、挑戦、挫けない気持ちをもって充実した人生を歩んで欲しいて思います。

(成人式の様子)

そして、地元の自治会で賽の神では、昨年の無事を感謝し、今年の無病息災を願いました。

幼馴染みの子どもが会う度に、身長が伸び、時の経過を感じます。

地域の成長を感じられる一日ともなりました!

昨年度に続き、2回目となります海岸侵食・飛砂の問題への対策を考える関係地域での国・県・市による、新潟市北区地区における海岸に関する意見交換会を行いました。

前回の会議からの対応内容や、これから早急に行うべきこと、そして、北区の海岸は国の直轄ではない事により、複雑な管轄が存在し、その改善にも話が及びました。昨年は、これまでの侵食状況のデータによる分析結果のまとめや、侵食された海岸へ砂を戻す作業、堤防補強などが行われました。

しかし、これらの復旧作業はイタチごっこの状態にあり、より効果的な対策が必要です。この度は、この点が、強く意見として挙げられました。住民の待ちに待った生活の安心を、少しでも早く得られよう、引き続き、私たちも全力で取り組みます。

(海岸浸食の会議の様子)

本日頃より女性の日常を支えます方々と市議会・女性議員との課題共有や意見交換を行う、新潟市議女性議員・懇談会が行われました。

福祉面や労働面、災害時といった様々な分野から、女性ならではの課題や子育て、教育環境など、多岐に渡りお話をさせて頂きました。課題は山積みであります。50名中、現在8名おります女性議員ですが、会派を越えて取り組んで参ります。

今年は、コロナ禍、震災により5年ぶりに北方面隊消防・出初式が開催となりました。この日は、「待っていました!」と言うような天気でして、明日が大寒とは思えないほどでした。

式では、30年、20年、10年の消防団の勤めをされている方々への功労者への表彰が行われました。普段の生活の中、地域の安全への貢献はありがたい限りです。また、出初式での見所となる行進や放水式も実施されました。日頃の訓練の成果を拝見させて頂き、そして、放水の先にはキレイな虹が見えました。

1月23日には、新潟県女性議員の会において、知事および新潟県教育委員会教育長に、日頃より寄せられますご意見ご要望をお渡ししました。

知事へは、女性にかかる課題はじめ他分野におよぶ要望となっております。教育長へは、県内の子どもたちの学びの場におけるご要望をお渡しし、懇談させて頂きました。

(花角知事に要望書を提出)

東区プラザと西川地区公民館の2会場にて「議会報告会」が開催されました。私は、西川地区公民館での配置となりまして、スライド担当をしておりました。

西川地区公民館は、多くの方からのご参加とオンライン視聴が可能な会場となっておりました。会場では、オンラインではチャットにより、多数のご質問やご意見が寄せられ、議会への関心が感じられる報告会となりました。

(西川地区公民館での様子)

2月は、新年はじまりの議会が行われ、令和6年度予算の最終議決と、令和7年度の新年度予算の審議が行われました。私は、文教経済常任委員会の委員として、しっかりと予算書や新規事業に目を通し、質問をさせて頂きました。そして、2月議会は3月24日で最終日となり、新年度予算が採決され、4月からの予算執行がスタートします。

3月28日に、新潟県女性議員の会・新潟市研修が行われました。今回は、新潟市の企業誘致や起業支援、文化継承の仕事、新潟駅周辺事業についてを県内議員にて学び、意見交換を行いました。

(INPEXビルにて)

新潟市では、現在、新しいビルが駅周辺に建設され、また、本市でも開発を促進しています。開発促進とは言っても、ビルの中にしっかり企業が入り、本市の収入に繋げてもらわねばなりません。そこで行われているのが、新潟市に多いIT系の大学専門学校の学生数や、東京からアクセスし易い立地、県と併用可能な補助金制度を売りに企業誘致を促進しています。これは、学生の県外流出を防ぐ政策としても取り組んでいます。今回、INPEX新潟ビルディングさんに訪問し、IT系企業が入るフロアや共有スペースを見学させて頂きました。

また新潟市では、自分で仕事をしたい!と言う傾けに起業支援も行なっています。ビジネス相談を気軽に行える仕組みにしており、手厚い伴奏型支援により、相談件数は2,000を超え、リピート率も60%を超えるほど。女性の利用率も4割ほどに達しています。女性の就業と言う面でも、文化を継承するお仕事をする古町芸妓さんのお話も伺う事ができました。かつては、後継者だから…や、働く先がない時代だったからお仕事としていたところ、時代とともに女性も仕事が選べるようになり、古町芸妓の成り手が減少していったそうです。その中、芸妓の仕事のあり方について長く話し合われ、社会保障制度の整備はじめ、働く環境の見直しがなされたとされます。この流れもあり、就職される女性数が増えて来たとの事です。時代ともに、企業誘致にしても起業促進にしても、伝統の職業にしても、そのニーズを見極め、職業のあり方を考えていく必要がありますね。

新潟駅周辺事業については、現在までの開発の経過や、これからの展望について説明を受け、現場視察をしました。新潟駅は新潟市にありますが、新潟市外の多く利用者がいます。日常と商業の視点、これが大切です。初めての方も、久々の方も来て困らない駅で無ければなりません。今回、市内とは違う客観的な意見が交わされました。この度の研修から学び得た事を、市政に反映出来るよう取り組んでまいります。

春の火災予防運動として、北方面隊のひまわり隊では、火災予防の啓発活動をしました。

拍子木で街中での呼びかけ回りをし、地域の方から温かいお声かけをしていただき、私たちも心温まる春の運動となりました。春は火災が起こりやすいので、皆さん、火の元の確認を念入りにお願いします!

(ひまわり隊・春の防災予防週間活動)

年度明けてからは、不法投棄の現状相談も。

松林で自然豊かな地域なのですが、コロナ禍後に発見したのが、この大量の廃棄タイヤの数…。すぐ近くには学校があり、子どもたちの通学路から近いこともあり、自治会では北区役所に相談に伺いました。先ずは現状を知って頂き、具体的な対応策の検討に。

不法投棄は、更なる不法投棄を呼ぶ傾向があるので、気づいたら早めに対策が必要です。対策はこれからですが、定期的なパトロールの必要を改めて痛感しました。

(不法投棄対策の申入れ様子)

これまで北区では、放課後等デイサービスが不足していると言う課題がありました。事業所運営は利益率が高く無く、またニーズの不明さから、北区への参入が進まずにいました。私が議員になった時からの課題でありまして、翔政会の先輩と事業所さん探しをしたり、また、参入を検討してくださっても、設立に達しなかったりしていました。その中、昨年度に、ご検討してくださった事業所さんが、今年度から、新設スタートをして下さいました。2月に1事業所、4月からは2事業所の増設となります。

(「ととと」さん見学)

今年度開始となります、松浜地域に設立されました「ととと」さんと、太夫浜に設立されました「アンジェ」さんに、お邪魔させていただきました。どちらの施設も、子どもたちの健やかな成長を考え、様々な工夫をされています。

(「アンジェ」さん見学)

不足とされていた訳ですが、この度の北区での新設により、北区から調査してもらい、通うことができない実数分は確保した状態となります。とても嬉しく思います。

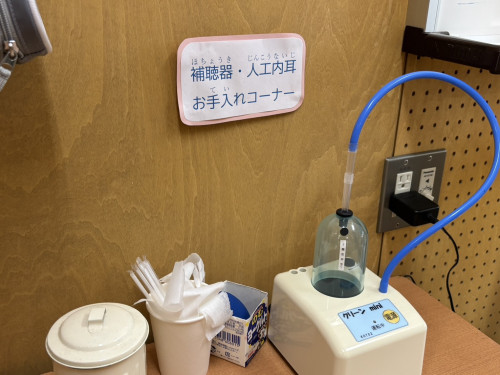

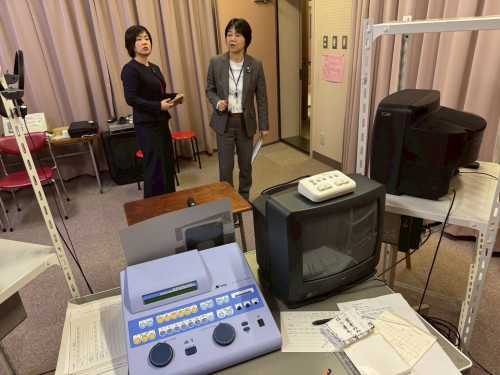

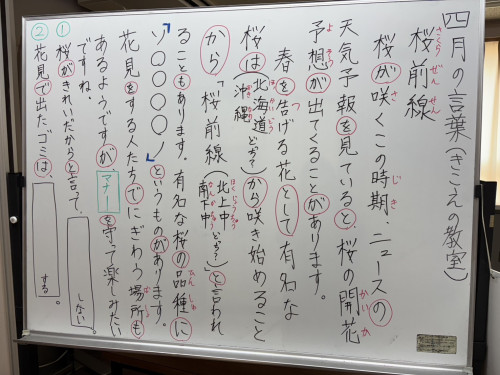

私は、特別支援教育についてのご意見を伺うことが多く、その中でも難聴指導についても、ご相談を頂いておりました。時期を見ながら、4月に入って翔政会の有志議員で、巻南小学校と鏡淵小学校の難聴指導教室での授業と施設状況を視察しました。

(巻南小学校)

難聴指導では、子どもたちが高等学校までに、支障を小さくしていくための学びをしています。補聴器の使い方から、発音の指導、難聴であることで縮こまること無く周囲にどう協力してもらうかと言う意思表示の仕方など…。進学や生活に困らないようにしていくために苦痛にならない工夫をこらした指導がなされます。

(鏡淵小学校)

新潟市では、難聴の子どもたちへの支援として、補聴器やその電池の購入補助をしています。なるべく、健常な聴覚の児童と学びの差が出ない支援がなされています。政令市の中でも頑張っている市であります。

難聴指導教室の施設環境として、ご意見を頂くことがあります。施設基準は、国が定めるものは、いわゆる努力規定であり、各自治体の財政規模を考慮されてか、明確な基準を定めていません。児童の学びの環境として、どこまでの整備が必要か…様々な子どもたちへの支援との予算配分の中で、どんな工夫をして最大限の学び環境となるのか。児童の学ぶ様子、先生方の授業の工夫を拝見しながら、私たちが努力すべきことを考える視察となりました。

女性活躍推進ワーキングから提案され、女性消防団員教育訓練が実施となりました。男性消防団員の方々が行っている訓練を身をもって体験し、今後に繋げようとする訓練会です。

ホースの取り付け作業や放水を実際に体験させてもらいました。私も防火服を着ましたが、先ず、服の重さ…そして放水時の水圧…考えていた以上に大変でした。少し加減した水圧、サポートを頂いてのことでしたので、臨場は半端で無いですね。

(私も放水体験です)

日頃より訓練を重ね、消火活動をされている消防局、消防団員の方々の大切さ、ありがたさを体験を通じてじみじみ感じました。

市議会一期生を主とする有志議員にて、東区にあります歴世礦油株式会社・新潟資源リサイクルセンター、江南区・亀田清掃センター、西蒲区・赤塚埋立処分地を見せて頂きました。今回は、資源ゴミを再利用するために、どのように最終的な分別をしているのか、その先の埋立てまでを見学しました。

(プラスチックリサイクル施設)

新潟市では、ゴミの処分(焼却費、設備費、運搬費など)に億単位の多額な費用がかかっていますが、その中で、リサイクルにより得る収益は貴重な収入です。資源ゴミを売却して得る収入は、資源ゴミに不純物の付着が無いほど、高い収入となります。汚れが多いと弾かれ、収入にならなくなります。「プラスチック容器を洗って下さい」とは、新潟市の収入に関わってくると言う事ですね。ぜひ、容器は、洗ってから資源ゴミとして出して頂くよう、ご協力をお願いします!

(数々の電球)

また、PP表示が再生可能とされますが、これは、PP表示をつけた製品は、企業はリサイクルのための拠出金を出した製品となっています。言わば、リサイクルができると言う保証したものです。デポジットとなっています。表示のないものは、リサイクルの拠出金が無いものであるため、事業者責任が果たされていない保証されないものとなります。リサイクルには、企業、消費者、行政それぞれがお金を出し合って達成出来ています。

(埋立処分場)

そして、今では埋立て地にはかつてとは異なり、焼却灰を埋めている訳ですが、灰は鉱物含有濃度が高いため、埋立てすると雨で鉱物等が含まれた汚染水が出てきますが、この汚染水処理が埋立地では無害が2年間確認されるまで汚水処理が続けられます。

生活するには、ゴミが出てしまうものですが、このような処理を支える仕組みにより、成り立つのだと改めて学びました。

今年から、我が家の水田管理をすることになり、基本的には、法人にお世話になりながら、私も稲作の勉強を始めました。

先ずは、しろかきの前の水はりからですが、ポンプが無くなり、新しいポンプを入れるまで、急遽、眠っていた可動ポンプを引っ張り出しました。眠っていたせいか、はじめ、吸水がうまくいかず四苦八苦…どうして水が上がって来ないんだーっ…と。気が付けばお昼。ようやく吸水し始め、午後から水引き入れ開始です。日が暮れ、雨が降り出し…水が回るまで半日かかりました。

そして、しろかきが済み、次は田植えです。田植えの際に、病気予防剤と肥料をまきながら植えていきますが、田んぼの広さに合わせて稲を植える幅の調整をします。最後に端を植えるよう調整する訳ですが、やはりプロは手際が良いですね。あっという間に植え終えてしまいました。

今回、私も、田植え機を運転させてもらいましたが、おっかなびっくりに、真っ直ぐなようで…と難しかったです。ハンドルが重い、そう感じました。すず巻きされた稲をトレイに移す作業も、はじめ上手くいかず時間がかかってしまいましたが、「勢いだよ!」と教えていただき、そうかと思いチャレンジしたら、上手くいくようになりました。やはり、プロは違います。

ちなみに、グレードにも寄りますが新規購入する場合、トラクター約1~3千万、田植え機は約6百~1千万、コンバインは約2千万、乾燥機…となったら、米価は生産者に見合うのかと思うばかりです。

一期作付でも足りない、30丁規模でようやく返済が見える時代。これからの農業政策は転換期にあります。これからの施策提案に活かしていきます。